即便你并非电影原声发烧友,想必也听过汉斯·季默(Hans Zimmer)的名字。而熟悉他作品履历的中国粉丝,习惯称他为“季默大神”。

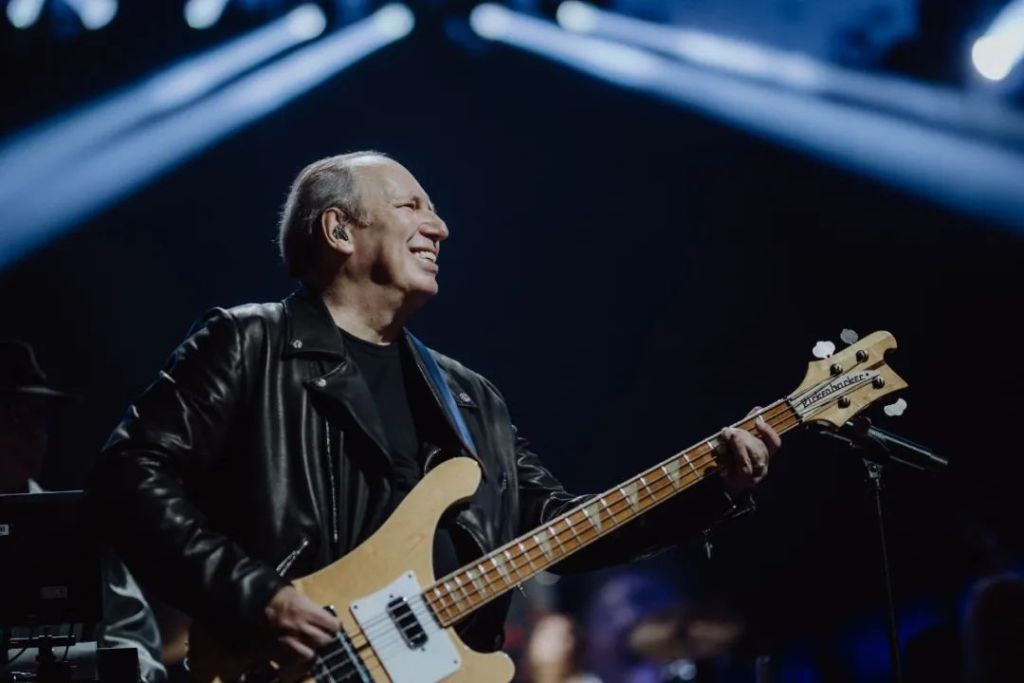

汉斯·季默在音乐会上

不仅因为他曾12度(其中两项在同一届)入围奥斯卡最佳原创配乐奖,并成功捧回两座小金人,外加五座格莱美奖;更在于《雨人》《狮子王》《角斗士》《达·芬奇密码》《功夫熊猫》《星际穿越》《沙丘》……这些类型、风格各异的作品中的音乐,全都出自他一人之手;无需身负高超的音乐鉴赏能力,那些不断回旋、层层推进的简约主题,往往能直击情感,驻留心间。

这个5月,现年67岁的汉斯·季默开启全新的亚洲巡演,他也借此机会偕乐队首度登上中国内地的舞台,继北京和杭州之后,昨晚(5月10日)又亮相上海。在分为上下半场、历时三小时的演出中,观众最耳熟能详的汉斯·季默作品响彻梅赛德斯-奔驰文化中心。他时而操纵键盘,时而背起吉他,为观众献上了一场酣畅淋漓的音乐饕餮。

不仅是“作曲家”,更是“音乐家”

跟许多著名的电影配乐大师比起来,汉斯·季默似乎有点像是个门外汉。他不会指挥,没法像埃尼奥·莫里康内或久石让那样站在管弦乐团前挥洒自如;他不是科班出身,不像约翰·威廉姆斯那样毕业于名校茱莉亚音乐学院,写得一手巨细靡遗的交响乐华章;他只接受过为期两周的系统性钢琴训练,不像亚历山大·德斯普拉那样从小研习多种乐器。

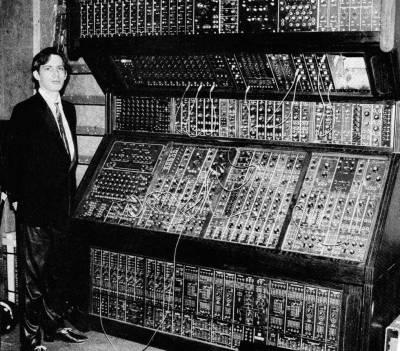

1980年,年轻的汉斯·季默与规模硕大的Moog modular合成器合影。

可以说,汉斯·季默是靠自学成才。在去年接受澎湃新闻专访时,这位当今最为人所知的配乐家,称自己是“来自法兰克福郊外的小子”。虽然感觉枯燥的钢琴课程不适合自己,但幼年的季默并没有就此放弃音乐,转而开始自己摸索演奏的方法。“就像别的孩子喜欢玩乐高那样,我把钢琴当成玩具。”他在接受SoundTrackFest网站采访时说道。

“我的母亲非常有音乐天赋,可以说是位音乐家;而我的父亲是工程师和发明家。所以,我从小就在改装钢琴,结果我妈妈看到后惊恐万分,而我的父亲觉得这很棒,因为我把链锯之类的东西装在钢琴上,他认为这是一种技术的进化。我觉得,从小我就一只脚踏进了音乐的阵营,另一只脚则踩在了技术的阵营。对我来说,这一切都是一样的,因为我只想去发明,去搞明白……如何创造新的声音。”汉斯·季默在接受新闻博客Mashable采访时,如此评论“乐痴”和“工程师”这两点刻在他基因里的特质。

14岁移民英国伦敦后,汉斯·季默便开始尝试演出,年轻时曾混迹于Krakatoa、The Buggles、The Damned、Helden等多个乐队,主要负责键盘及合成器的演奏。而真正走上电影配乐的道路,则是遇到他的导师斯坦利·迈尔斯。迈尔斯是英国知名作曲家,曾为超过60部电影配乐,代表作包括《猎鹿人》《奔向骄阳》等。他邀请季默担任助手,还大力向其合作的导演推荐这位名不见经传的年轻人,同时他将声音、管弦乐与电子乐结合在一起的配乐方式,也给季默带来很大的启发。

澎湃新闻记者在2023年时采访了曾旅居英国的波兰导演杰兹·斯科利莫夫斯基,他是最早找汉斯·季默配乐的导演,年轻的季默给他留下了深刻印象。“有一天,我跟斯坦利·迈尔斯说,‘斯坦利,我想要一点与众不同的配乐。’我告诉他,我想要那种1960年代伦敦年轻人玩的非常现代的音乐。斯坦利想了一会儿,就把我带到一家俱乐部里,我看到有一个年轻人正在弹钢琴,恰恰是我想要的音乐,而那位年轻人就是汉斯·季默。”季默参与了斯科利莫夫斯基的《月光》和《灯船》的配乐。此外,斯蒂芬·弗雷斯的《我美丽的洗衣店》等作品中也有他的身影。

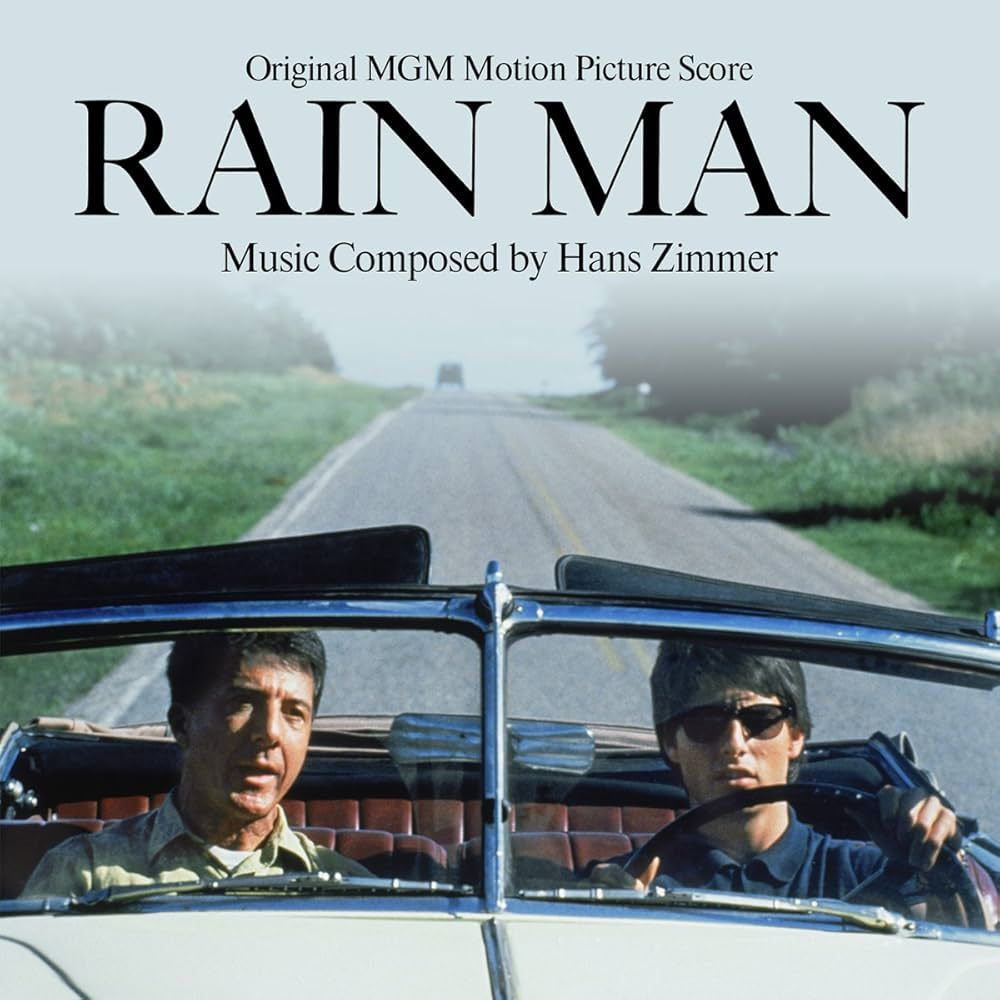

《雨人》的成功令汉斯·季默敲开了好莱坞的大门。

在参与大卫·伯恩与坂本龙一主导的《末代皇帝》的配乐工作后,汉斯·季默开始独当一面,操刀电影音乐的作曲。1988年,他配乐的第一部好莱坞电影《雨人》即获得奥斯卡最佳原创配乐提名。虽然最后输给了爵士乐好手戴夫·格鲁辛与罗伯特·雷特福德合作的《豆田战役》,但好莱坞的大门已彻底向其敞开。

1996年,汉斯·季默凭借《狮子王》摘得自己的第一座奥斯卡小金人。

此后,汉斯·季默便一发不可收拾,迄今为止,他参与的影视、游戏、广告等作品超过250部,在《雨人》之后,又凭借《狮子王》(1995)、《天使保镖》(1997)、《尽善尽美》(1998)、《细细的红线》《埃及王子》(1999)、《角斗士》(2001)、《大侦探福尔摩斯》(2010)、《盗梦空间》(2011)、《星际穿越》(2015)、《敦刻尔克》(2018)、《沙丘》(2022)入围奥斯卡,并以《狮子王》和《沙丘》赢回两座小金人。

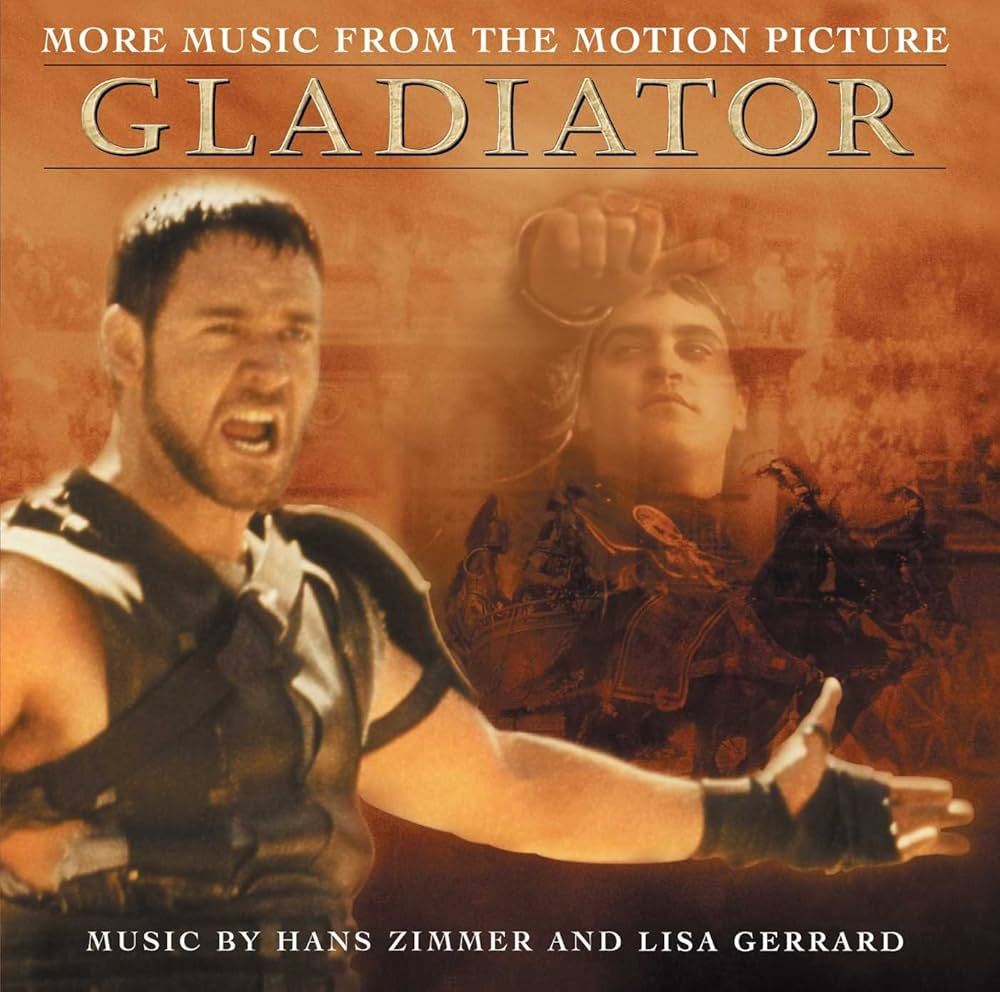

在《角斗士》中,季默将合成器制造的低频振动“布鲁姆音”与古典交响乐交融在一体。

毫无疑问,汉斯·季默已是当今最成功的电影配乐家之一。然而,每当别人称他为“作曲家”时,季默总是习惯于不厌其烦地称自己其实是“音乐家”。的确,历经四十多年为影像谱曲的职业生涯,他本质上还是那个试图将钢琴和链锯合而为一的少年。令他痴迷的从来不是哪一种风格或哪一种乐器,也不是作曲或演奏的行为本身,而是声音中包含的音乐性。对于他而言,年轻时玩的摇滚是音乐,电子合成器奏出的是音乐,人声哼唱的曲调是音乐,节拍器发出的声响也是音乐。

在《星际穿越》中,季默使用管风琴的宏大音域和特殊乐器的诡异音质,将宇宙的浩瀚与人类的情感联系起来。

所以,在《角斗士》中,他将合成器制造的低频振动“布鲁姆音”与古典交响乐交融一体,既保留历史的厚重感,又赋予现代冲击力;在《盗梦空间》中,他以单音解构的法国香颂《Non, je ne regrette rien》的旋律,令人如坠太虚幻境;在《蝙蝠侠:黑暗骑士》中,他创造不规则的音效带出“小丑”主题,映衬这一反派角色的混乱与威胁感;在《星际穿越》中,他交织管风琴的宏大音域和特殊乐器的诡异音质,将宇宙的浩瀚与人类的情感联系起来;在《敦刻尔克》中,他采集导演诺兰的怀表的滴答声,好似时间的脚步紧追不放;在《沙丘》中,他以激昂的鼓点模拟沙虫的行进,仿如万马奔腾。

在《沙丘》中,季默以激昂的鼓点模拟沙虫的行进。

汉斯·季默就像是一位创意无限的声音工程师,不断打破固有的规律。“没有任何逻辑规律可以让声音跟画面相呼应,但是当你把声音跟画面结合在一起的时候,就产生神奇的化学反应,从而创造出一种全新的体验。”他在采访中如此说道。

汉斯·季默(右)与导演克里斯托弗·诺兰

正因为如此,那些最想要拍出独一无二作品的导演,往往将汉斯·季默视为首选的伙伴。导演克里斯托弗·诺兰常提到,季默的音乐不仅仅是电影的配乐,它在一定程度上也是电影叙事的延伸——“他不仅是我电影的声音灵魂,也是我创造的电影世界的一部分”。

汉斯·季默(左)与导演丹尼斯·维伦纽瓦

而与季默合作了《银翼杀手2049》《沙丘》等影片的丹尼斯·维伦纽瓦也曾提到,他的音乐非常擅长“感知时间”,这让他在处理电影中的节奏和情感时显得非常独特。在维伦纽瓦看来,季默的音乐不仅是作为背景音,“他的音乐为我的电影注入了情感的灵魂”。

不仅是“电影音乐”,更是“音乐”

对于一位电影配乐家来说,从幕后走到台前,带领乐队还原乐曲的全貌,似乎是再自然不过的事了。然而,因为受困于舞台恐惧症,这对于汉斯·季默来说,一度是不可能完成的任务。他很早就成立了自己的厂牌Remote Control,聚合了一批优秀的作曲家与乐手,即便他不亲临现场,也完全无碍他的事业发展。但他最终还是决定努力克服舞台恐惧症,在2000年举办了人生的首场作品音乐会。

之后,每隔一段时间,他都会重新站上舞台,甚至越来越乐在其中。2022年,为了在阿姆斯特丹举办的音乐会,季默甚至缺席了奥斯卡颁奖礼,结果身穿浴袍在酒店里领取了自己的第二座小金人。近期,他刚完成北美和欧洲的巡演,还参加了科切拉音乐节。

汉斯·季默发推庆祝凭借《沙丘》拿下个人第二座奥斯卡最佳配乐奖。

之所以愿意重返舞台,或许主要归因于两点。“我不是为导演创作,也不是为制片人创作,更不是为电影公司创作。我的脑海里一直有一位虚构的听众,”季默在今年3月接受网络媒体Deadline采访时说,“她叫多丽丝,住在英国的布拉德福德,是个单亲妈妈,有两个淘气的孩子,双手因为寒冷和辛劳而变得通红。她拼尽全力养活孩子,付房租,为生活奋斗。所以到了周末,她有两个选择:要么和朋友去酒吧,要么带孩子去看一场电影。如果她最终决定将她辛苦赚来的钱花在买票看电影上,我希望她能收获一段美好的体验,而不是白白浪费了她的钱。这就是我创作的对象,也是我创作的原因。我是在为多丽丝而写。”

汉斯·季默在音乐会上

因此,当汉斯·季默站上舞台,面对台下观众的时刻,他便仿佛站在成百上千的多丽丝的面前。除此之外,还离不开朋友们的怂恿。“其实是法瑞尔(音乐人法瑞尔·威廉姆斯)和约翰尼·马尔(The Smiths乐队吉他手)促成了这一切,”季默承认,“他们让我坐下,不让我离开,一直解释为什么我必须走出这间舒适的工作室,去真实地直视观众,而不是躲在屏幕后面。”

此前,汉斯·季默的北美巡演动用了15辆卡车和13辆大巴,声势浩大。但他表示,自己不希望将票价定得太高,而是“想做点更有创意的事情,让人们有机会看到我们在做什么,同时还能和我的朋友们聊天”。

诚然汉斯·季默不会指挥,但他却是整场音乐会不折不扣的灵魂。首先,参与演出的音乐人都是他精挑细选、合作多年的亲密伙伴。季默在挖掘音乐人上向来嗅觉灵敏,从《角斗士》中的女声丽莎·杰勒德(Lisa Gerrard),到华裔大提琴家郭婷娜(Tina Guo)、小提琴家卢桑达·潘菲莉(Rusanda Panfili)、长笛演奏家佩德罗·尤斯塔奇(Pedro Eustache)、架子鼓演奏家露西·兰迪摩尔(Lucy Landymore)等,都是兼具精湛技艺和独特表现性的艺术家。其次,当季默兴之所至,上台来上一首钢琴或是一段吉他,又或是一曲合成器的演奏,往往能引燃全场观众的热情。

“当电影在电影院放映时,你没法知道发生了什么,也没法弄清自己做的事能带来哪些改变。你不清楚音乐是否奏效,是否打动了观众。然而,在音乐会现场,你能看到观众最直观的反应。”汉斯·季默在谈到现场演出时,曾如此说道,“我不确定这会不会成为一种趋势,但我觉得现在需要做的是不再称这样的创作为‘电影音乐’,而是称之为‘音乐’。”

还没有评论,来说两句吧...